La terre a tremblé le 6 février 2023 en Turquie et en Syrie, dans une région connue pour ses risques sismiques. La première secousse à 7 sur l’échelle de Richter a été suivie par plusieurs répliques et par un second séisme tout aussi puissant.

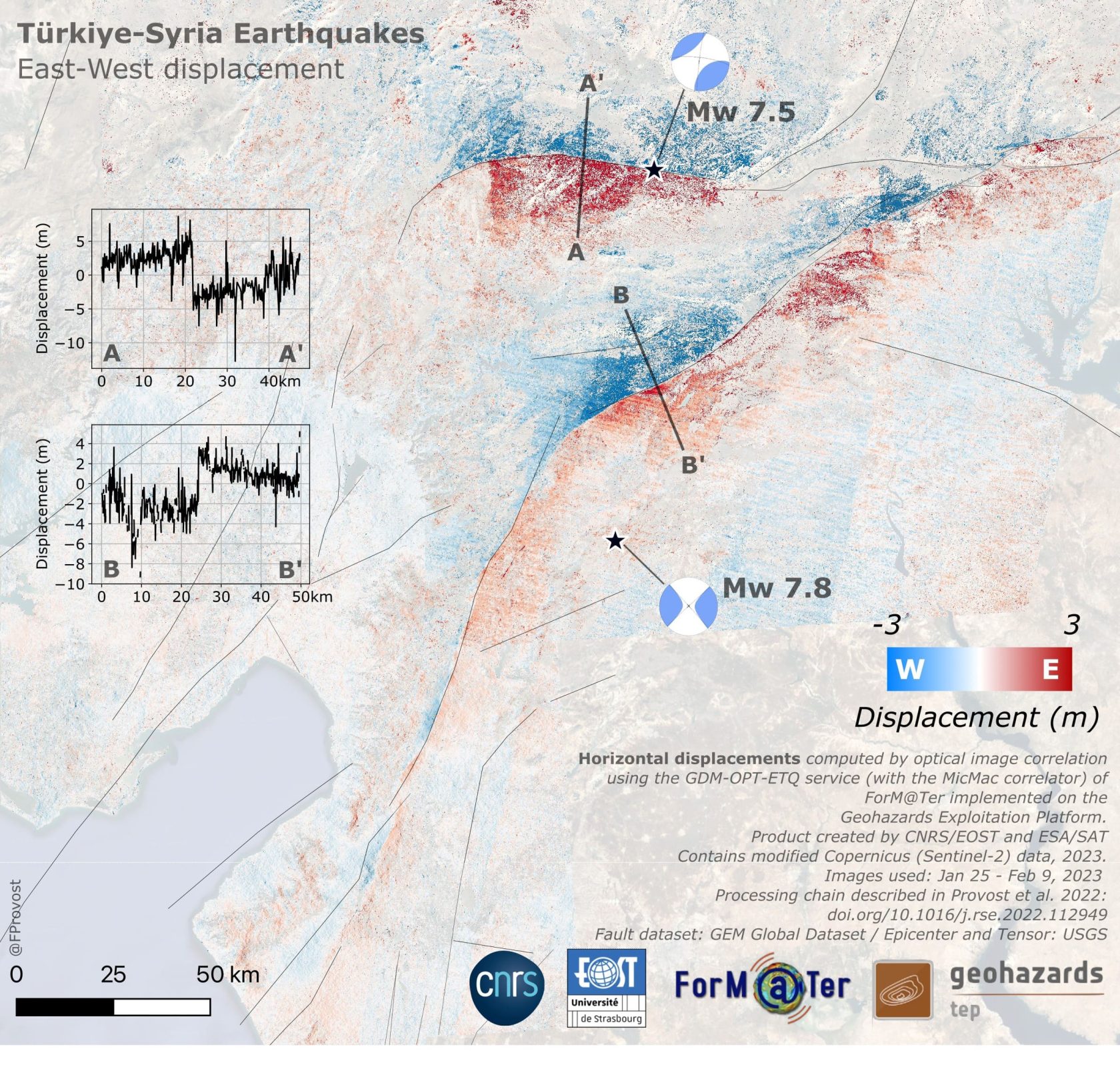

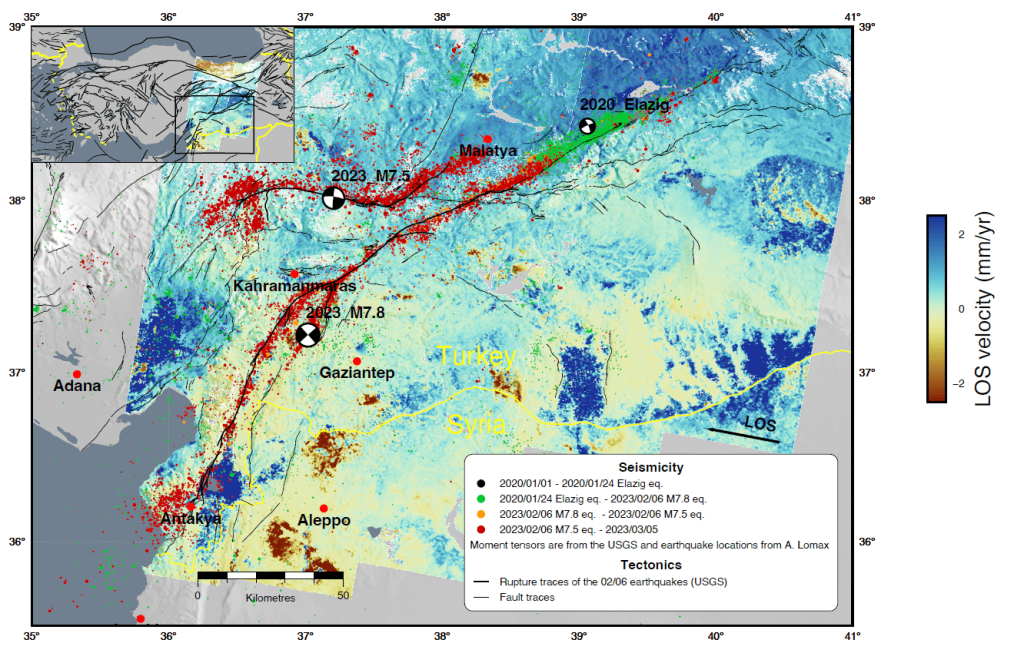

Ainsi, le lundi 6 février dernier, ce sont deux grands séismes d’une magnitude supérieure à 7 sur l’échelle de Richter qui ont frappé la Turquie et la Syrie. Le premier séisme s’est produit le long de la faille anatolienne (N60) et de son prolongement vers la faille de la mer Morte, la faille Karazu (N25). Le second séisme est situé au nord du premier, le long de la faille de Sürgü-Çartak (N100).

Les travaux scientifiques au sein du pôle Formater de DATA TERRA, dédié à la terre solide, sont principalement récoltées par des satellites d’observation de la Terre tel que le programme Copernicus (Sentinel 2) et les images satellites pléiades(Airbus/Cnes) , mais incluent également les observations effectuées au sol par de grands réseaux d’instruments géophysiques et géochimiques.

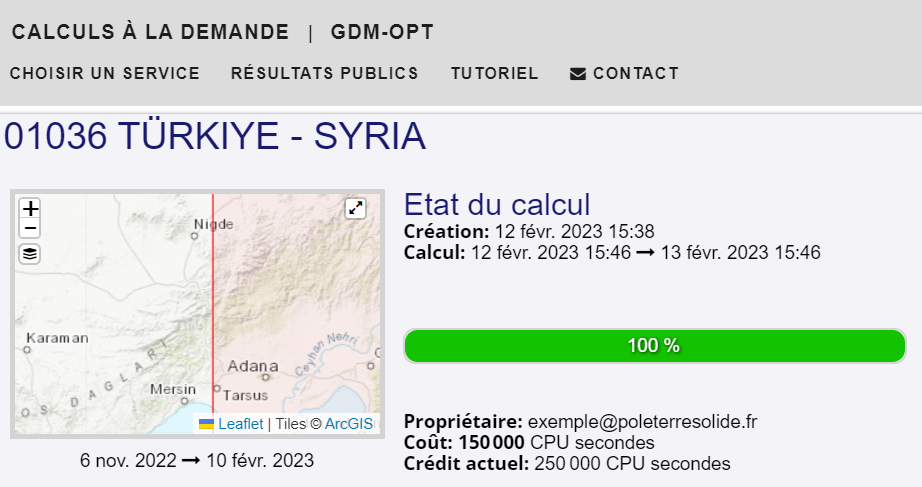

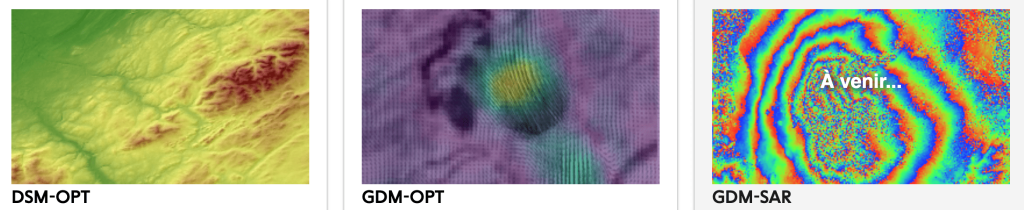

Pour évaluer la déformation du sol dans la zone sinistrée, les services de calculs à la demande de Form@ter ont été mobilisés. Les services GDM-OPT (Ground Deformation Monitoring with OPTical image time series) ont été développés dans le cadre du pôle de données et de services ForM@Ter par l’EOST avec la contribution de l’IGN, l’IPGP, l’ONERA et l’OSUG. Ils permettent de faire un traitement à la demande de séries temporelles d’images Sentinel-2 sans avoir à télécharger les images au préalable. GDM-OPT est décliné en trois services en fonction d’applications scientifiques cibles, dont GDM-OPT-ETQ pour quantifier les déformations co-sismiques déclenchées par des tremblements de terre de magnitude significative.

Ces cartes contribuent de manière significative à l’identification et à la cartographie des ruptures de surface et déterminent le déplacement le long des failles. Des décalages spatiaux de l’ordre de 3 à près de 10 m sont identifiés avec une grande variabilité géographique le long des failles.

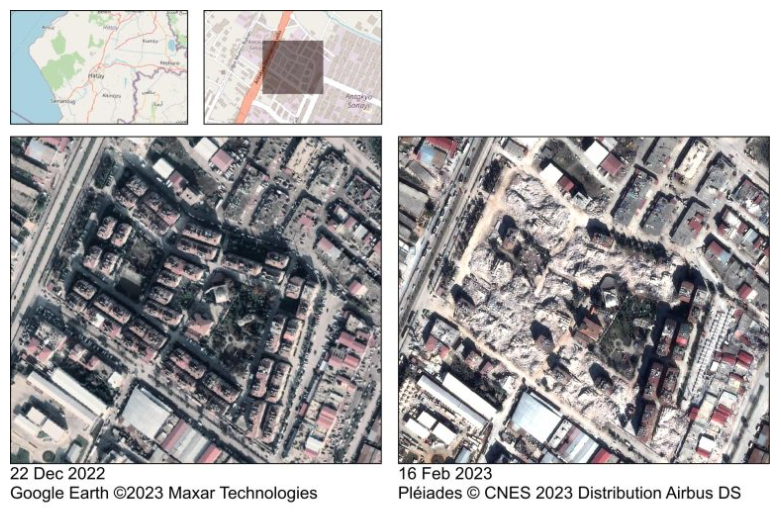

Le service DSM-OPT (Digital Surface Models from OPTical stereoscopic very-high resolution imagery) est accessible également via le portail du pôle ForM@Ter. DSM-OPT permet le calcul de Modèles Numériques de Surface à partir d’images stéréo/tri-stéréo Pléiades directement depuis le catalogue du dispositif institutionnel DINAMIS. Ce service est opéré par le pôle ForM@Ter, en collaboration avec le pôle THEIA (surfaces continentales) et le dispositif DINAMIS, avec la contribution de l’IGN/MATIS et de l’IPGP.

Concernant le suivi d’aléas telluriques, le service est connecté au dispositif de la CIEST2 de ForM@Ter. Lorsque des images sont acquises suite à la demande d’activation du dispositif, DSM-OPT est automatiquement lancé avec ces images en entrée et les résultats sont partagés au sein de la communauté. DSM-OPT est accessible à la communauté scientifique et institutionnelle française par le portail de ForM@Ter ainsi qu’à la communauté scientifique internationale et aux autres utilisateurs sur la Plateforme d’Exploitation des Géohazards (GEP/ESA). Il est accessible également à toutes les personnes disposant d’un compte ForM@Ter ou Theia.

Les web services GDM-OPT et DSM-OPT permettent de quantifier avec une très grande précision les déformations co-sismiques déclenchées par les séismes de magnitude significative.

FLATSIM (ForM@Ter LArge-scale multi-Temporal Sentinel-1 InterferoMetry processing chain), est également un service de calcul utilisé dans le cadre de l’étude des séismes. C’est un service de calcul systématique en interférométrie radar (InSAR) à partir de séries temporelles d’images Sentinel-1, utilisé pour étudier le contexte pré-séismes.

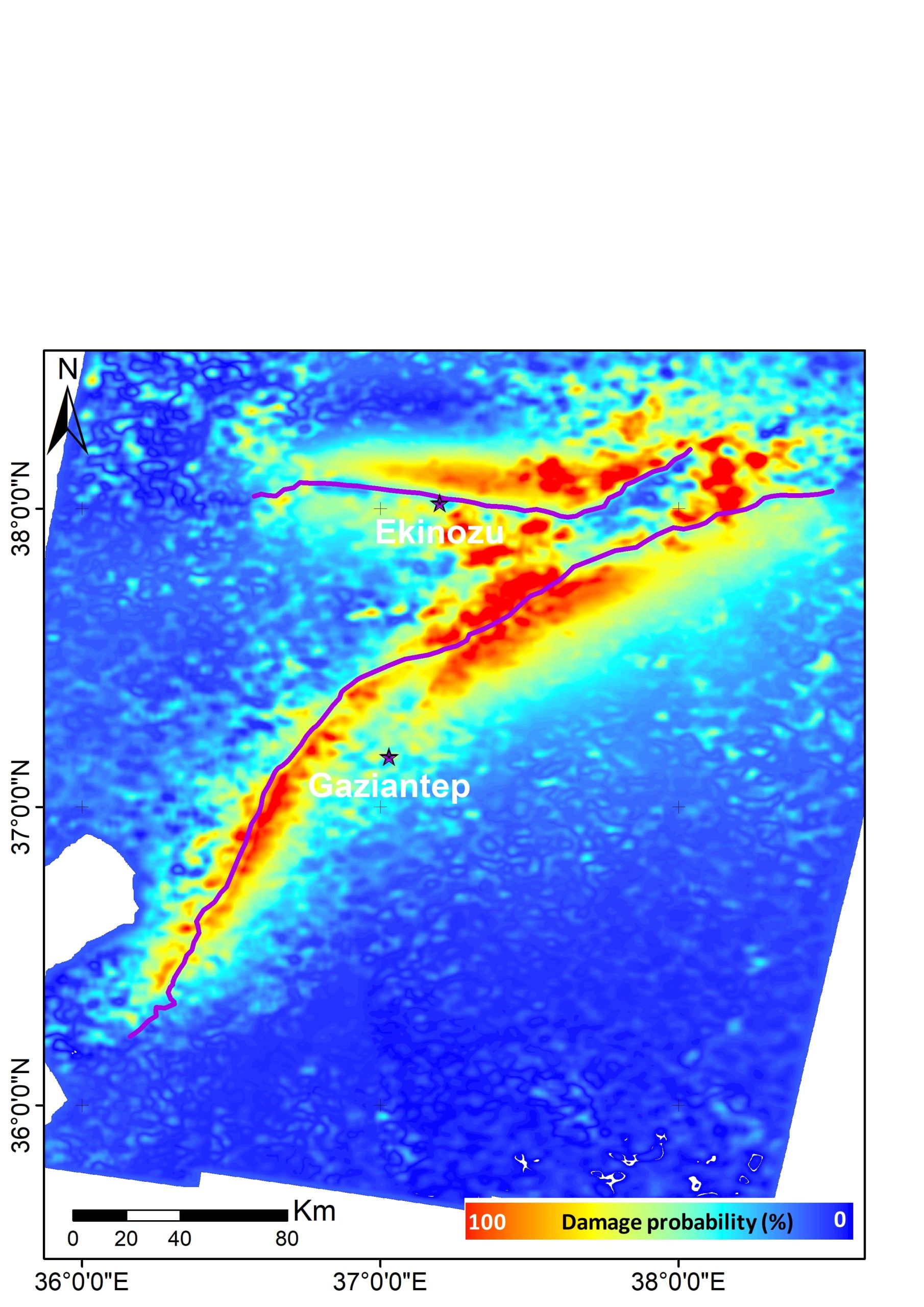

Le pôle Form@ter travaille en étroite collaboration avec le pôle Theia, dédié aux surfaces continentales ainsi que le dispositif DINAMIS. Ces derniers sont également impliqués dans les travaux scientifiques liés à des risques tels que les séismes occasionnant des dommages considérables. Les questions de recherche liées à la thématique « risques » concernent l’ensemble de la chaîne de traitement de l’information, de l’acquisition de la donnée à la restitution de l’information, ainsi qu’au niveau des méthodes d’extraction d’information, de l’inventaire et de la caractérisation des enjeux à travers l’exploitation de séries temporelles (sentinel, Pleiades…) et la modélisation des aléas.

Le pôle Form@ter travaille en étroite collaboration avec le pôle Theia, dédié aux surfaces continentales ainsi que le dispositif DINAMIS. Ces derniers sont également impliqués dans les travaux scientifiques liés à des risques tels que les séismes occasionnant des dommages considérables. Les questions de recherche liées à la thématique « risques » concernent l’ensemble de la chaîne de traitement de l’information, de l’acquisition de la donnée à la restitution de l’information, ainsi qu’au niveau des méthodes d’extraction d’information, de l’inventaire et de la caractérisation des enjeux à travers l’exploitation de séries temporelles (sentinel, Pleiades…) et la modélisation des aléas.

Quelques exemples de travaux réalisés autour des séismes :

Travaux réalisés par Simon Gascoin, chercheur au Cesbio et membre du conseil scientifique du pôle Theia.

Dinh Ho Tong Minh, chercheur à l’UMR TETIS, INRAE, travaux réalisés pour le pôle Theia

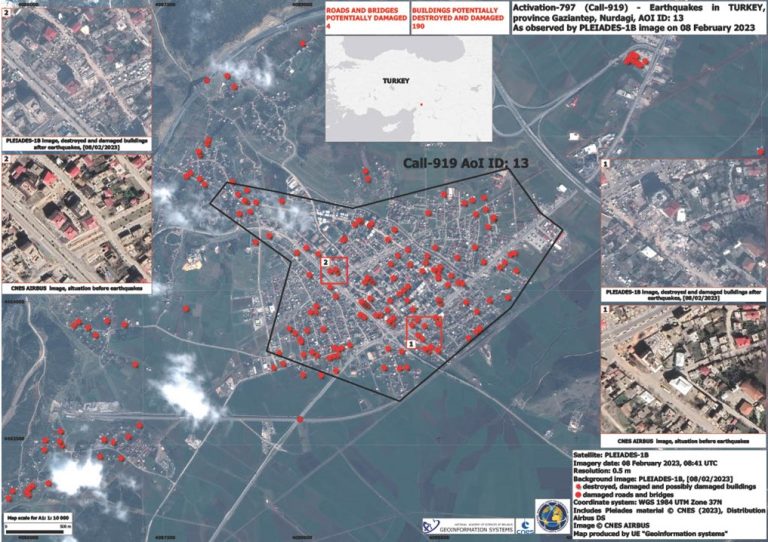

Les satellites Pléiades et Pléiades NEO sont programmés en urgence. Les premières images Pléiades sont acquises au lendemain de la catastrophe et permettent la réalisation d’un ensemble de produits cartographiques par le Sertit/I-Cube.

L’ensemble des données Pléiades sont reversées au Catalogue DINAMIS.

Liens utiles :