Dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique, la compréhension des flux d’émissions et captations du dioxyde de carbone (CO2), principal Gaz à Effet de Serre (G.E.S.), est devenue capitale. Grandement responsable du réchauffement climatique, le CO2 entraîne différentes conséquences d’un domaine à l’autre : acidification des océans, hausse des températures, accroissement des aléas climatiques, etc.

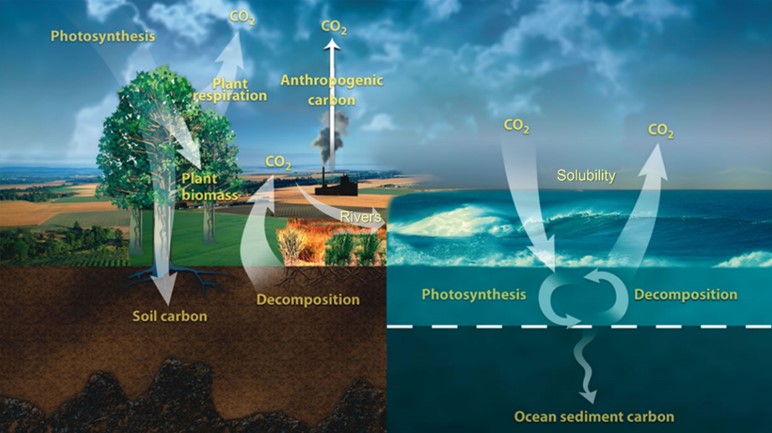

Les puits de carbone sont représentés comme des réservoirs qui stockent du carbone atmosphérique. Par mécanismes naturels ou artificiels, les principaux puits de carbone sont les océans, les forêts et les sols. Le mécanisme de séquestration du CO2 est tel que toute forme de biomasse organique constitue potentiellement un « puits de carbone ». Ainsi, la réduction de cette biomasse réduit le stock et donc rejette dans l’atmosphère le CO2 qui était auparavant piégé (déforestation, destruction des roches sédimentaires…). Au contraire, l’augmentation de la biomasse permet la réduction du dioxyde de carbone dans l’air.

Ci-contre, la représentation schématique du stockage du carbone, sur terre et en mer.

Les pôles de l’IR DATA TERRA mettent à disposition des produits et des services transverses qui alimentent les recherches scientifiques système Terre. Les flux entre les stocks biologiques et géologiques sont tels qu’ils concernent les 4 grands compartiments de la Terre : l’atmosphère, l’océan, les surfaces continentales et la terre solide. L’IR DATA TERRA est organisé autour de ces 4 compartiments à travers ses pôles Aeris (atmosphère), ODATIS (ocean), Theia (surfaces continentales) et Form@ter (terre solide).

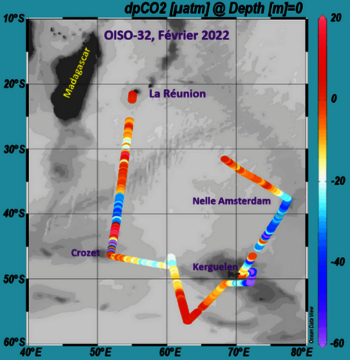

Les océans sont les plus importants puits de carbone grâce à des mécanismes biologiques et géo-chimiques leur permettant de séquestrer ainsi des milliards de tonnes de carbone par an. Selon une étude scientifique parue dans la revue Nature, l’océan a absorbé 25% des émissions de CO2 d’origine anthropique en moyenne, sur la période 1960-2019.

Ce taux d’absorption océanique est proportionnel à l’augmentation du CO2 atmosphérique, mais varie en fonction du taux de CO2 atmosphérique, de la température des océans, de leur acidité (en pH), ainsi que des changements dans la circulation océanique et la biologie des océans.

La mise à disposition des résultats de mesures précises est primordiale pour suivre l’évolution de notre environnement. Ainsi, le Consortium d’Expertise Scientifique (CES) CO2 / pH marin, mis en place en 2022 au sein du pôle ODATIS, a pour objectif de réunir la communauté scientifique qui met à disposition leurs résultats de mesures d’un ou plusieurs paramètres du système des carbonates dans l’eau de mer, aussi bien dans le domaine côtier que hauturier, dans le but de rassembler ces données pour une meilleure visibilité et une transmission facilitée vers les bases de données internationales (OCADS, GOA-ON).

Des ateliers sont organisés, dédiés à plusieurs sujets de discussion animant la communauté, présentation des différentes instrumentations et méthodes utilisées, bancarisation, protocoles de référence, développement instrumental, inter-comparaison de méthodes, services d’analyse, …).

Ci-contre, la distribution des zones où l’océan est un puits de CO2 (violet, bleu) ou une source de CO2 (jaune, rouge) mesurée le long du trajet de la campagne OISO-32 en février 2022 entre La Réunion et les îles subantarctiques françaises.

Pour mieux comprendre la capacité de l’océan à absorber et stocker le carbone dans un contexte de changement climatique, la campagne océanographique APERO (« Assessing marine biogenic matter Production, Export and Remineralization: from the surface to the dark Ocean”) a sillonné l’Atlantique Nord-Est en juin-juillet 2023. Cette campagne en mer fait partie du projet du même nom, le projet APERO, financé par l’ANR sur une période de 2022 à 2026 et impliquant une quinzaine de laboratoire français et étrangers dont 120 scientifiques. Le top départ de la campagne est synchronisé avec les efflorescences phytoplanctoniques au moment du maximum de la pompe biologique de carbone, là où l’export particulaire de carbone vers l’océan profond est maximum.

Une grande variété d’instruments a été employée à bord pour effectuer des observations et des prélèvements dans la couche mésopélagique, entre 200 à 2000 mètres de profondeur. Les données obtenues ont alimenté la construction d’une base de données exhaustive et seront couplées à des techniques de biologie moléculaire innovantes. Ces données sont utilisées pour caractériser et quantifier le carbone contenu dans la neige marine (les particules qui chutent dans la colonne d’eau), pour identifier les espèces marines et les fonctions biologiques in fine impliquées, pour modéliser précisément les flux de carbone associés à leurs déplacements et leur consommation par les organismes dans la colonne d’eau.

Les CDS-IS-IMEV et CDS-IS-Coriolis, Centres de Données et Services du pôle ODATIS, participent à la gestion de certaines données de cette campagne :

les données biogéochimiques alimenteront la construction d’une base de données, gérée par LEFE-CYBER, rattaché au CDS-IS-IMEV,

les données Argo, les données gliders ainsi que les données temps réel des deux navires, par le CDS-IS-Coriolis.

Ci-contre, plaquette de présentation de la campagne océanographique APERO (« Assessing marine biogenic matter Production, Export and Remineralization: from the surface to the dark Ocean”).

Deux grandes familles de produits Theia documentent le cycle du carbone : ceux dédiés à l’étude des sols et ceux dédiés au suivi des forêts. Ce sont des sujets importants, très liés aux politiques publiques d’atténuation. De nombreux travaux sont en cours, dont :

Le stockage de carbone dans les sols agricoles constitue un levier pour atteindre l’objectif de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre. En effet, les variations de la couverture végétale des sols affectent directement le carbone fixé par la végétation et donc par le sol. Selon l’INRAE, la variation du stock de carbone d’une parcelle agricole dépend du bilan des entrées (photosynthèse et fertilisation organique) et des sorties (des récoltes, pâturage, la respiration du sol, lessivage de carbone sous forme organique).

Afin de mesurer la quantité de carbone présent des sols agricoles, une équipe du CESBIO travaille au développement d’un nouvel outil : le Bilan carbone des grandes cultures. En tant que projet SCO France, il vise à élaborer un outil couplant modèles plante-sol/télédétection pour quantifier, à la parcelle, le stockage additionnel de carbone induit par les cultures intermédiaires dans un souci de plus juste rémunération des agriculteurs s’engageant dans ces pratiques. L’outil est co-construit avec les acteurs de la chaîne agricole et testé en Occitanie pour prototyper de futurs services.

La communauté bénéficiera d’un accès gratuit, via un portail THEIA dédié, au prototype d’outil de quantification du stockage de carbone induit par les couverts végétaux intermédiaires et au jeu de données nécessaires pour permettre à ceux qui le souhaitent la réalisation de test. À cet effet, un guide méthodologique décrivant le couplage des variables biophysiques caractérisant les cultures et les cultures intermédiaires (observations satellitaires via l’outil Crop Analytics) avec les modèles de croissance des cultures (SAFYE-CO2) et de sol (AMG) pour le calcul du carbone additionnel stocké par les cultures intermédiaires est mis à disposition des acteurs, ainsi que la description des trois types de services (spécifications et version prototype de l’interface Web).

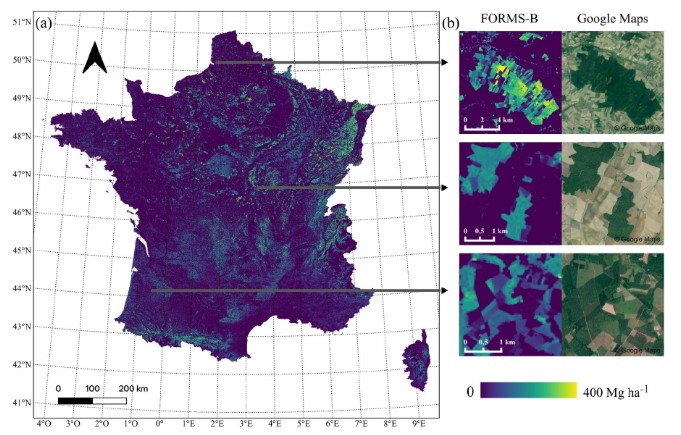

La contribution des forêts au stockage du carbone et à la conservation de la biodiversité souligne la nécessité d’une cartographie et d’un suivi précis de la hauteur et de la biomasse des forêts. En France, les forêts sont principalement gérées par des propriétaires privés et divisées en petits peuplements, ce qui nécessite des données d’une résolution spatiale de 10 à 50 m pour être correctement séparées. De plus, 35 % du territoire forestier français est couvert par des montagnes et des forêts méditerranéennes qui sont gérées de manière très extensive.

Pour ce projet, Martin Schwart, Phillipe Ciais, Aurelien de Truchis et Jérôme Chave, chercheurs à l’INRAE, ont utilisé un modèle d’apprentissage profond basé sur des mesures de télédétection multi-flux (mission LiDAR GEDI de la NASA et satellites Copernicus Sentinel 1 & 2 de l’ESA) pour créer une carte de la hauteur de la canopée en France à une résolution de 10 m pour 2020 (FORMS-H). Dans un deuxième temps, à l’aide d’équations allométriques ajustées aux données des placettes de l’Inventaire forestier national (IFN), ils ont créé une carte de la densité de la biomasse aérienne (DBA) (Mg ha-1) de la France à une résolution de 30 m (FORMS-B).

Ces résultats soulignent l’importance de coupler les technologies de télédétection avec les progrès récents de l’informatique afin d’apporter des informations matérielles aux politiques de gestion forestière efficaces sur le plan climatique. Leur approche est basée sur des données en libre accès ayant une couverture mondiale et une haute définition spatiale et temporelle, ce qui rend les cartes facilement reproductibles.

Les produits FORMS sont accessibles sur le site https://doi.org/10.5281/zenodo.7840108 (Schwartz et al., 2023). Ce produit sera également présenté au GéoDataDays 2023.

Le 29 octobre 2021 a été lancé le Biomass Carbon Monitor, la première plateforme géospatiale capable de mesurer le rôle des forêts dans la séquestration carbone par l’observation des changements de la biomasse. L’équipe INRAE impliquée dans le CES Épaisseur optique de la végétation a contribué à quantifier les changements annuels de la biomasse, indicateur permettant de déterminer le rôle que jouent les forêts dans la réduction de la quantité de carbone présent dans l’atmosphère.

Les données du Biomass Carbon Monitor sont issues de mesures systématiques de l’émission micro-ondes des surfaces terrestres par le satellite SMOS de l’Agence Spatiale Européenne (ASE), combinées à des algorithmes particulièrement évolués.

Le Biomass Carbon Monitor fournit des données depuis 2011, qui sont mises à jour quatre fois par an. Il apporte aux gouvernements, aux gestionnaires forestiers, aux agences de protection des forêts et aux citoyens des informations validées scientifiquement pour suivre les changements des stocks de carbone contenus dans les forêts et mesurer les pertes induites par des évènements climatiques extrêmes, quasiment en temps réel.

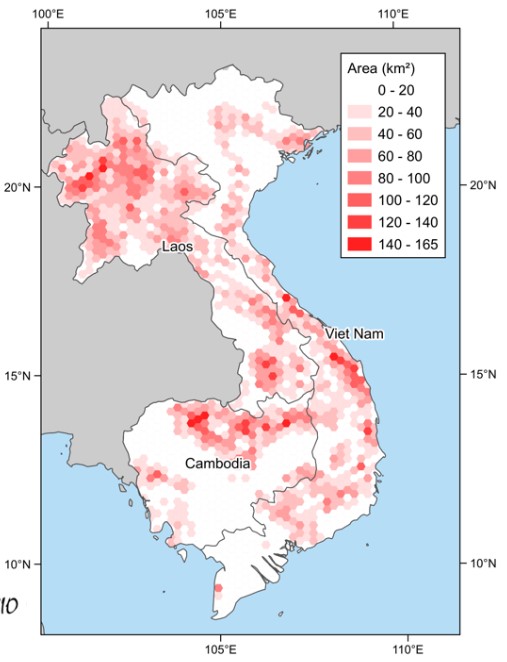

L’objectif du projet TropiSCO est de fournir des cartes de suivi des pertes de couverture forestière dans les forêts denses tropicales avec les images des satellites Sentinel-1, à partir de 2018 et en continu. Les cartes seront accessibles publiquement via une plateforme webGIS et fournies à une résolution temporelle d’une semaine, une taille de pixels de 10 mètres, et une taille de plus petites détections de 0,1 hectare (correspondant à dix pixels Sentinel-1). La plus-value de ce système de détection par rapport aux autres systèmes existants, réside à la fois dans la fine résolution spatiale et surtout dans le court délai de détection des pertes de couverture forestière quelles que soient les conditions météorologiques, indispensable dans les tropiques pour des interventions rapides sur le terrain.

Le développement de cet outil a été soutenu par un projet SCO qui est maintenant terminé. La prise en charge de la diffusion de ces données est en cours de traitement au sein du pôle Theia.

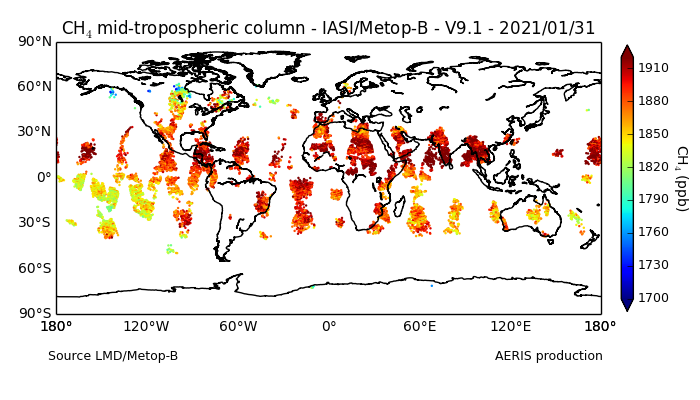

L’observation du carbone dans l’atmosphère par AERIS

L’atmosphère est également un des quatre grands réservoirs naturels de carbone (avec l’ensemble formé par les sols et sous-sols, l’hydrosphère, et la biosphère). Le carbone, dans l’atmosphère, est principalement présent sous la forme de gaz : le dioxyde de carbone ou CO2, et le méthane ou CH4, qui sont les deux principaux gaz à effet de serre actuellement en augmentation.

Dans le pôle AERIS on peut trouver différentes données permettant d’observer et de suivre sur le long terme ces différents gaz. L’instrument IASI (Interféromètre Atmosphérique de Sondage Infrarouge) permet de suivre la composition atmosphérique à l’échelle planétaire sur le long terme et notamment les principaux gaz à effets de serre. On peut trouver toutes les données IASI dans le portail de données géré par AERIS (lien). La future mission spatiale MICROCARB, quant à elle, se concentrera sur les flux de surface de CO2 entre les terres, l’atmosphère, les océans et la végétation. AERIS sera en charge de distribuer et de mettre à disposition des utilisateurs les données acquises lors de cette mission.

Des campagnes de mesures permettent d’observer les gaz à effet de serre dans l’atmosphère. C’est le cas pour la campagne MAGIC qui a lieu tous les ans et qui utilise différents instruments de mesure (plateformes instrumentées au sol, sondages sous ballons, instruments montés à bord d’avions de recherche) pour observer le dioxyde de carbone et le méthane en France dans différentes régions. AERIS offre un support de campagne aux scientifiques de MAGIC et met à disposition les données récoltées durant ces campagnes dans son catalogue (lien).

Enfin, des mesures in-situ permettent d’observer et de quantifier les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre. C’est le cas de l’Infrastructure de recherche européenne ICOS (lien) qui permet une surveillance des sources et puits des gaz à effet de serre dans le continuum atmosphère-biosphère-hydrosphère provenant de plus de 140 stations de mesure réparties dans 14 pays européens. Sa mission est d’harmoniser les observations européennes des gaz à effet de serre, de faciliter l’accès à des données de haute qualité et de fournir des produits pertinents aux politiques publiques. AERIS a en charge les données des stations françaises non présentes dans l’infrastructure européenne ICOS. Elles sont disponibles dans le portail ICOS-FR (lien). Les données des stations labellisées ICOS sont disponibles dans le Carbon Portal (lien).

Le SNO Tourbières est une infrastructure opérationnelle sur le long terme basée sur l’observation et la modélisation du fonctionnement des tourbières tempérées soumises aux perturbations climatiques et anthropiques.

L ’ambition est de créer une synergie de compétences scientifiques multi et interdisciplinaires autour de 4 sites instrumentés pour y observer et modéliser les flux de carbone entre l’atmosphère et le sol. Le SNO Tourbières a aussi pour mission de mettre en place et à disposition une base de données qualifiées sur les flux de carbone et de développer des expérimentations par l’implémentation de protocoles de manipulation de la température et du niveau de la nappe d’eau.

Une étude de Benoît D’angelo de 2015 démontre que les tourbières, qui représentent 2 à 3% des terres émergées et stockent entre 10 et 25% du carbone des sols, sont soumises à des contraintes anthropiques et climatiques importantes, qui posent la question de la pérennité de leur fonctionnement en puits de carbone et de leur stock.

Les résultats de ces travaux montrent que la tourbière étudiée (tourbière de La Guette) a fonctionné comme une source de carbone et non comme un puits, et ce, malgré un niveau de nappe élevé. Pour expliquer ce comportement anormal, plusieurs facteurs sont retenus, notamment les températures anormalement élevées.